トップページ > ビートルズ解説 > ビートルズ音楽論

| ■ビートルズ解説No.2 ビートルズ音楽論 |

|---|

ビートルズはその巨大な人気にもかかわらず常に成長・発展・変質を続け,しかもなお最後まで(そして現在も)その人気を保ち続けた不思議なグループであった。ここでは彼らの歴史を,その他のことをできるだけ省いて,音楽的変遷にスポットを当てて解説してみよう。 ビートルズの音楽及び音楽スタイルは大まかに分けて次の七つの時期に分けられる。 ■第一期 “不良少年の時代”

■第二期 “ロック=アンド=ロールの時代”-シングル『ラヴ・ミードゥ』からアルバム『ヘルプ!』まで (1962年~65年)

■第三期 “新しい音楽模索の時代”-アルバム『ラヴァー・ソウル』・『リヴォルヴァー』の時代 (1965年~66年)

■第四期 “サイケデリックの時代”-シングル『ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー/ペニー・レインからアルバム『イエロー・サブマリン』録音期 (1967年)

■第五期 “完成,そして崩壊の時代”-シングル『レディ・マドンナ』からアルバム『アビー・ロード』の時代 (1968年~70年)

■第六期 解散後のソロ活動の時代(1970年~80年)

■第七期 ジョン=レノン死後の時代(1980年以降)

■第八期 アンソロジーの時代(1996年以降)以下,それぞれの時期に分けてビートルズの音楽的変遷を語ってみたい。 なお,解説に使用したアルバム及びシングルはイギリス・オリジナル盤により,大多数は現在日本で正規盤CDで入手可能な形態である。 1 第一期 “不良少年の時代”-クォリー=メンからザ=ビートルズ創世期 (1950年代~1962年前半,レコードデビュー以前)

この時期の“プレ=ビートルズ”の音楽は,いまだ“アマチュア=バンド”の域を出ない。 初期クォリー=メンの“スキッフル時代”を別にしても,イギリスはいまだ戦後の混乱期を完全に脱却したとは言い難い時期で,アメリカのレコードも入手困難であった。そのため,彼らはラジオを通して聞こえてくる音楽を“記憶”だけを頼りに懸命にコピーしていたのである。 特徴的な音楽スタイルとしては,リーゼントに革のジャンパー,そして細身のジーンズという不良っぽいいでたちで,アメリカのロック=アンド=ロールをがなりたてる-という図式が続いていた。 彼らが好んで演奏したのは,主にチャック=ベリー,カール=パーキンス,リトル=リチャードなどの曲で,メンバー間に好みの相違はあったが(特にポールはメロディアスなバラードを好んだ),彼らの音楽的ルーツとも言えるストレートなロック=アンド=ロールをレパートリーとしていた。 レノン=マッカートニーによるオリジナル曲もありはしたが,いまだ主流とはなっていない。 当初は演奏技術も未熟であったが,彼らはリヴァプールの小さなクラブやドイツのハンブルク遠征などを通して次第にセミプロとしての実力をつけていった。 2 第二期 “ロック=アンド=ロールの時代”(1962年~65年)-シングル『ラヴ・ミードゥ』からアルバム『ヘルプ!』まで (1962年~65年) この時期に発表されたシングル及びアルバムは,次の通りである。

1.シングル 『ラヴ・ミー・ドゥ/P.S.アイ・ラヴ・ユー』(1962)

4.シングル 『フロム・ミー・トゥ・ユー/サンキュー・ガール』(1963)

7.シングル 『抱きしめたい/ジス・ボーイ』(1963)

10.シングル 『アイ・フィール・ファイン/シーズ・ア・ウーマン』(1964)

12.シングル 『涙の乗車券/イエス・イット・イズ』(1965)

(1)『ラヴ・ミー・ドゥ』から『ビートルズ・フォー・セイル』まで 彼らはマネージャーのブライアン=エプスタインの尽力もあって,賢明にもオリジナル曲『ラヴ・ミー・ドゥ』をレコーディング・プロデューサーのジョージ=マーティンにデビュー曲として認めさせることに成功した。この曲は小ヒットにとどまったが,結局ビートルズは以後(イギリスでの)ほとんどすべてのシングルレコードを,ジョンとポールの作詞・作曲によるオリジナル曲の形で発表する。そして,このオリジナリティこそ,彼らのあの巨大な成功の秘密であった。 この時期,アルバムにはオリジナル曲とアマチュア時代からのロック=アンド=ロールのスタンダードナンバーが混在するが,カヴァー・レコードも一聴してオリジナル曲かと聞き違えるほど“ビートルズ化”されている(『ツイスト・アンド・シャウト』,『ロック=アンド=ロール・ミュージック』など)。 オリジナル曲に関しては,62~64年ころはやはり主としてストレートなロック=アンド=ロール曲が多いが,先行する曲に比べればコード進行はひとひねりもふたひねりも工夫され,コーラスも斬新なアイデアに満ち,演奏技術も決してテクニカルとは言い難いものの,当時としては(特にべーシストとしてのポールは)出色の出来であった。 さらに,詞の面においてはビートルズ独特の工夫が凝らされていた。ビートルズの“作詞家”としては特にジョンが名高いが,この時期には当たり前のラブソング中のあたり前の言葉であっても,そこには独創的ないくつもの工夫が見られた。(たとえば,「好きだ」というのにもただ単に "I love you."と言うのではなく,"P.S. I love you."であったり,"She loves you."であったり,"And I love her." であったりした。) とにかく,一言で言えば彼らの音楽は非常に“新鮮”であったのである。 最初のアルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』と2枚目の『ウィズ・ザ・ビートルズ』ではカヴァー曲とオリジナル曲が半々に混在するものの,3枚目の『ア・ハード・デイズ・ナイト』(彼らの主演第一作映画『ビートルズがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!』のサウンドトラック)では,全曲が自分たちの作詞・作曲によるオリジナルとなり,その後もアルバムにおけるオリジナル曲の割合は大きくなり,66年の『ラヴァー・ソウル』以降は(一部の例外,民謡『マギー・メイ』などを除いて),全曲がオリジナル曲となってゆく。(ただし,1964年の『ビートルズ・フォー・セイル』は前作『ア・ハード・デイズ・ナイト』からわずか5カ月後の発表であったためオリジナルは半数であったが,その次の『ヘルプ!』では,カヴァー曲はラリー=ウィリアムズの『ディジー・ミス・リジー』とリンゴが歌う『アクト・ナチュラリー』の2曲のみとなっている。) この時期の曲は,全体的に言えば,『プリーズ・プリーズ・ミー』や『シー・ラヴズ・ユー』,『抱きしめたい』などの,主にシングルとなった軽快なポップナンバーと,『アンド・アイ・ラヴ・ハー』,『イフ・アイ・フェル』などのメロディアスなラブバラードとに大別されるが,両者ともオリジナリティに富み,先行するアメリカン=ポップスを下敷きにしながらも一聴して耳に残る独創的なメロディを持っていた。 この時期のジョンとポールは,お互いが顔をつき合わせながら協力してひとつの曲を創りあげることが多く,それらのオリジナル曲は“作詞・作曲:レノン=マッカートニー”の共作クレジットのもとに発表されることになった。(たとえば,ザ=ローリング=ストーンズの第2作シングルとなった『彼氏になりたい』は,ミック=ジャガーらの求めに応じて,楽屋の片隅でジョンとポールが額をつき合わせてわずか十数分の間に作られた曲である。これに影響を受けたストーンズは,自分たちもオリジナル曲作りに精を出すようになる。) (2)『ヘルプ!』における変化 一貫してアメリカン=ポップスやリズム=アンド=ブルースを下敷きに良質の音楽を提供してきたビートルズであったが,早くも1964年のシングル『アイ・フィール・ファイン』あたりから新しい音作りへの挑戦が見られるようになった。 このヒットシングルのレコーディングにおいて,彼らは意識的にエレクトリック=ギターのフィードバック(ギターとアンプを接近させることによって出る一種のハウリングノイズ)を使用し,曲に不思議なムードを与えることに成功した。 次作アルバム『フォー・セイル』では伝統的なロック中心の音作りに立ち戻ったが,65年の同名映画のサウンド=トラック盤ともなった,アルバム『ヘルプ!』は,新しい時代を迎えるビートルズの姿をはっきりと映し出していた。 日本も含めて,ポピュラー歌手にとって“イメージ=チェンジ”の時期と方法というのは,その歌手の存亡を決定するほどの重大な意味を持つ。イメージ=チェンジに失敗して消えてしまったアーティストは数多く,(ベイ=シティ=ローラーズなどはその典型だろうか?あるいは,ローリング=ストーンズのように30年以上イメチェンを行わずにもってきたバンドもあるが…。)人気絶頂のビートルズにとっても,マンネリに陥る前のイメージ=チェンジが重要なテーマとなってきた。 『ヘルプ!』に先立つシングル,『涙の乗車券』はストレートでセンチメンタルなラブソングでありながら,変拍子を使用した複雑な音作りを行い,シングル『ヘルプ!』ではジョンが詞の面における“私小説化”をはかった。ジョンの,この“助けてくれ”という心の叫びは,ひとつのフィクションとしか受け取られなかったが,この曲以後,ジョンは詞の面で“本当のこと”を歌うという態度を明確化してくる。 アルバム『ヘルプ!』における変化は,聞くものにとってそれほど目を引くことはなかった。『ヘルプ!』はストレートなロックナンバー,『恋のアドバイス』は底抜けに楽しいポップス,『イッツ・オンリー・ラヴ』は良くできたバラード…。そこまでは,従来のアルバムとの間に大きな変化はない。しかし,『夢の人』のようなカントリー・フォーク風な作品の登場など音楽的にその幅が大きく広がってきたことは明確であり,曲の裏側を見れば,前述したように特にジョンにおいて詞の面でひとつの特徴的な変革があった。これは後の“中期ビートルズ”の性格を決定づけてゆく。 しかし,何と言っても,最も大きな変化のきざしは,“あの”一曲の存在である。 『イエスタデイ』-世界ポピュラー音楽史上最も有名な一曲-この曲はただのラブバラードではなかった。 ポールが,彼が14歳のとき乳ガンで死去した母メアリーをイメージして作った作品と言われるが,この作品はポール一人によって作詞・作曲され,(クレジットはレノン=マッカートニー)演奏もポールのギター一本で彼自身が歌うという,まったくのポール=マッカートニーのソロ作品であった。(そのため,ジョージ=マーティンは当初この曲を“ポール=マッカートニー”のソロの名義で発売しようと考えた。)ジョージ=マーティンは,この曲のバックにはロック=バンドは必要ないと考えた。それに対し,ポールはムード音楽のような大層なオーケストレーションは拒否したものの,マーティンの助言に従って弦楽四重奏(第一ヴァイオリン・第二ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ)を使用することは受け入れた。 ここに彼らは,知らず知らずのうちに,“ロックとクラッシックの融合”という大事業をなし遂げたのである。そして,このただのロック=アンド=ロールにとどまらずクラッシックや,ジャズや,民族音楽や,その他さまざまな音楽を含む大融合音楽としての“ロック”の形成こそが,次の“第三期ビートルズ”の仕事になるのである。 3 第三期 “新しい音楽模索の時代”-アルバム『ラヴァー・ソウル』・『リヴォルヴァー』の時代 (1965年~66年) この時期に発表されたシングル及びアルバム

1.シングル『デイ・トリッパー/恋を抱きしめよう』(1965.12.3)

3.シングル『ペイパーバック・ライター/レイン』(1966.6.10)

アルバム『ヘルプ!』における『イエスタデイ』や『悲しみはぶっ飛ばせ』などの新しい音作り/詩作面における内省化の流れは,シングル『デイ・トリッパー/恋を抱きしめよう』を経て,アルバム『ラバー・ソウル』に至って完成する。 『デイ・トリッパー』はドラッグ使用をほのめかし,『悲しみはぶっ飛ばせ』では,ボブ=ディランの影響を受けたジョンが詩作面で哲学化し,“ポップ・ミュージック”の限界を越える挑戦を見せた。 続く『ラバー・ソウル』ではその傾向はますます歴然とし,全編の中で単純なロック=アンド=ロール・ナンバーは影をひそめ,詞の面であるいはメロディの美しさで激しく自己主張する曲のオンパレードとなった。 『ひとりぼっちのあいつ』ではマージナルな“変わり者”がモチーフとなり,『ノルウェーの森』ではジョンの秘密の恋が歌われた。そして,ジョンの『イン・マイ・ライフ』とポールの『ミッシェル』のメロディは至高の美に満ちている。 しかし,何よりもその後のビートルズの動向を占う意味で重要な意味を持つ曲が,前述の『ノルウェーの森』である。この曲の中でジョージはたどたどしくインドの民族楽器であるシタールに挑戦し,この曲に一種独特のムードをかもしだした。やがてビートルズはジョージの主導でインド思想にのめり込んでゆくが,ここにその萌芽が見られるのである。 ここに見られるビートルズは,もはやかつての“ポップ・アイドル”とはかなり様相を異にしている。 デビュー当時からシニカルで独創的であった彼らは,すでに他のポップスターとは一線を画していたが,ここに至ってはっきりと“こどものアイドル”から“ポップ・アーティスト”へと質的変化を遂げてきた。 曲調は複雑になり,詞は象徴的になり,メッセージを持ち始め,パフォーマンスの質も格段に向上した。ファンの中には戸惑った者も多かったようだが,ビートルズはそのウイングをあらゆる世代に向けて広げ始めたのである。 しかし問題もあった。ビートルズがこのようにアーティストとして成長を遂げるにつれ,うち続く困難なコンサートツアーが苦痛になってきたのだ。多様な楽器を使用し,複雑なメロディやコーラスを多用した曲作りは,数万人規模の泣き叫ぶ群衆(ビートルマニア)を前にした30分間のパフォーマンスにはなじまなくなってきたのである。 次のアルバム『リヴォルヴァー』はこの傾向を完全に決定づけた。このアルバムは,テクノロジーの進歩に助けられて最新技術オンパレードのアルバムとなったが,『エリナ・リグビー』の弦楽八重奏団,『アイム・オンリー・スリーピング』のテープの逆回転,『ラヴ・ユー・トゥ』のシタール,『イエロー・サブマリン』の効果音,『ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ』のブラス,『トゥモロウ・ネヴァー・ノウズ』の電子音等々をステージで完全に再現することはもはや不可能であり,ラブソングを歌わず,税制に不満をぶつけるビートルズは,もはやかつての“アイドル”の姿を完全にかなぐり捨てていた。 ジャケット写真も『ラバー・ソウル』では顔がゆがめられ,『リヴォルヴァー』に至ってはジャケットから顔写真が消えた。(そこにはクラウス=フォールマンの手によるポップアートがあった。) そして,66年8月29日のアメリカ,サンフランシスコ,キャンドルスティック・パーク・スタジアムでのライブパフォーマンスを最後に彼らは公演旅行を停止し,レコーディングスタジオにこもることになった。 4 第四期 “サイケデリックの時代” -シングル『ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー/ペニー・レイン』から この時期に発表されたシングル及びアルバム

1.シングル『ペニー・レイン/ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー』(1967.2.17)

3.シングル『愛こそはすべて/ベイビー・ユーアー・ア・リッチマン』(1967.7.7)

6.アルバム『イエロー・サブマリン』(録音:1967.6~68初頭, 発売:1969.1.17)

(1)サージェント・ペパーの衝撃 1960年代の末期,世は“ヒッピー”と呼ばれる,髪の毛やひげをぼうぼうに伸ばし,半裸であるいは極彩色のコステュームを身につけて,マリファナを回し飲みしながら共産主義的なコミュニティを作って生活する若者たちに席捲されていた。その存在は当時の芸術全般に大きな影響を与えたばかりでなく,彼らは口々に“愛と平和”を叫び反戦運動の先頭に立つなど政治的影響力をも持った。彼らの文化は“サイケデリック”(精神拡張的)と呼ばれた(また,花で体を飾ることが多かったため“フラワー・ムーブメント”とも呼ばれたが)が,これは彼らのけばけばしい衣装がまるでドラッグ(麻薬)による幻覚症状で見える情景に似ていたことに由来する。そして,この動きにビートルズも決して無縁ではなかった。無縁でないどころか,積極的に先頭に立ったのである。 アルバムに先立って発表されたシングル『ペニー・レイン/ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー』,特に後者はビートルズの“サイケデリック”時代の到来を予測させたが,続いて登場したアルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』には全世界が驚愕した。 このアルバムはアイデア自体はシンプルなものであった。ポールのアイデアでビートルズ自身が架空のバンド"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" に粉し,架空のコンサートを繰り広げるという趣向のこのアルバムは,しかし,彼らの予想をはるかに越え,“時代を画する”ロック史上最高のアルバムと呼ばれるようになった。 単なるヒット曲の羅列ではなく,ひとつの明確な意図を持って全体の曲作りがなされ,それがただ音楽だけではなくその意図が歌詞やアルバムジャケットなどにまで及ぶとき,それを“コンセプト・アルバム”(あるいは“トータル・アルバム”)と呼ぶ。その意味で,『サージェント・ペパーズ』は最も初期の最も優れたコンセプト・アルバムとなった。アルバム全体に漂うのは,目がくらむばかりの極彩色のサイケデリックな世界。音楽の作りでは,『ビーイング・フォー・ザ・ベネフィト・オヴ・ミスター・カイト』などに見られる不可思議な効果音,『ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー』におけるインド音楽,『ホェン・アイム・シックスティ・フォー』の軽快なジャズ,『ア・デイ・イン・ザ・ライフ』の圧倒的な音量のオーケストレイションなど唯一無比のビートルズ・ワールドが展開され,歌詞の面ではルイス=キャロル的不条理の世界がサイケデリックに語られた。たとえば『ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウイズ・ダイヤモンズ』は,『万華鏡の目をした少女』『黄色と緑のセロファンの花』『新聞紙でできたタクシー』『マシュマロ・パイを食べる揺り馬人』などに囲まれた『ダイヤモンドの目をした“お空のルーシー”』の歌である。 『ラバー・ソウル』『リヴォルヴァー』と積み重ねられてきたビートルズの音楽的実験はここにひとつの完成を見た。この時期のビートルズの具体的功績は,実験を実験として終わらせることなく,あくまでもそれを“ポピュラー”にしたということであろう。このアルバムは結果として大ヒットし,同時代の他の他のバンドにも巨大な影響を与えた。たとえば,ローリング=ストーンズは"Her Satanic Majesty's Request"といういかにも『サージェント・ペパー』を彷彿させるサイケデリック・アルバムを発表したが,そのジャケットにはビートルズの4人の写真があしらわれていたのである。 (2)ミステリー・トゥアー ジョージを通じてインド思想に傾倒し始めていたビートルズは,1967年8月,超越瞑想を説くインド人行者マハリシ=マヘシュ=ヨギの思想に共鳴し,その教えを受けるべく北ウェールズのバンゴアに向かった。 しかし,その途中彼らにショッキングな知らせが飛び込んで来た。デビュー以来陰に日向に彼らを支えてきたマネージャーのブライアン=エプスタインの死である。原因は睡眠薬の過剰摂取であったが,自殺の可能性もあった。 エプスタインの死は,ビートルズに単なる“マネージャーの死”以上の影響をもたらした。 善きにつけ悪しきにつけビートルズの言動を規制し,行動をコントロールしてきたエプスタインの死によって,4人は行動の絶対的指針を失い,いわば“路頭に迷う”ことになった。 そんな中,ビートルズの音楽的リーダーとしての主権を確立してくるのがポールであった。実際,『サージェント・ペパー』の制作をリードしたのはポールであり,この時期からビートルズ内におけるポールの発言権が高まってきた。そのことを最もよく示す事実はポールの提唱したTVドラマ『マジカル・ミステリー・トゥアー』の制作である。 このドラマは大きな視聴率を残したものの「無味乾燥」と批評家たちから酷評され,“ビートルズ初の失敗”とまで言われた。 内容は確かに筋のないナンセンスなシーンの寄せ集めではあったが,現代風に言えばいわば“プロモーション・ビデオ”集であり,斬新なアイデアに満ちあふれたサイケデリックなアートであった。彼らは,少し時代の先を行き過ぎたらしい。 ともあれ,音楽の評価はまた違っている。『マジカル・ミステリー・トゥアー』の4曲入りのEPは,現在日本ではアメリカ編集盤アルバムCDの形で手に入るが,全体的には“ミニ・サージェント・ペパー”の印象をぬぐえない。しかしながら『ザ・フール・オン・ザ・ヒル』など,特にポールの手による優れた曲が印象深い。また,この直前ジョンの『愛こそはすべて』がリリースされているが,ここで歌われた“愛”はビートルズの,そしてやがてはジョンの行動の指針となってゆくのである。 (3)音楽的多様性 『サージェント・ペパー』において音楽的には頂点を極めたビートルズではあったが,この頃から各メンバー間の音楽的な傾向が明らかになり,それはやがては解散の火種となってゆく。 ジョンとポールは,作詞・作曲とも完全にどちらか一方の手になるものであっても“レノン=マッカートニー”のクレジットで発表するということをデビュー前に取り決めていた。しかし実際は初期においては公演旅行中の移動の車の中で二人が顔をつき合わせて,曲作りに励むという光景がよく見られたのであるが,この頃になるとそういった共同作業はしだいに影をひそめ,名前こそ共同作になっているが実際にはどちらか一方の曲というものが増えてきた。そして,その作風の違いは『ラバー・ソウル』の頃から次第に明確になってきて,『サージェント・ペパー』の時代になると,はっきりと次のような傾向が現れ,誰が聞いてもその曲の作者が想像できるようになってきた。 ジョンは『ヘルプ!』あたりから“私小説的”な内容を持つ歌詞を好んで書きはじめ,メロディ以上に詞の内容を重視しはじめるが,その流れは『悲しみはぶっとばせ』『ノルウェーの森』と続いた。さらにこの時期になるとそこに幻想性が加わり,『ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー』のような傑作が生まれた。しかし,彼の作品を通して一貫して言えることは“思っていないことは書かない”という主義であり,彼が"I love..." といえば彼は本当にそれが大好きだし,"I want..." といえば本当にそのことをしたいということであった。また,"I" といえば実際に彼自身のことであったし,"He"とか"She" とかいった場合も,それは多くの場合実在のある特定の人物を指し示すようになってきた。つまり,彼はあくまでも曲にリアリティを求め,曲を通して何らかのメッセージを発信するということに意を用いていたのである。 それに対してポールは,優れた作曲家として美しいメロディを書き続け,ビートルズがつねに“ポピュラー”であることに大きく貢献した。また,ビートルズは楽器演奏の技術的な面については余り高く評価を受けていないが,ことポールのベース・プレイに関しては何人も賞賛を惜しまない。しかし,ポールはジョンのように“何を歌うか”ということより,それを“どのように歌うか”ということにさらに大きな関心があったように感じられる。そして,次第にポールの歌う詞の世界は,あるテーマ性を持ちながらもあくまでも詩的フィクションの世界を物語るようになるのである。(『シーズ・リーヴィング・ホーム』など)その対比はシングル『ペニー・レイン(ポール)/ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー(ジョン)』および『ハロー・グッドバイ(ポール)/アイ・アム・ザ・ウォルラス(ジョン)』において際立っている。 ジョージはジョンとポールの蔭に隠れて,デビューからかなり後になるまでせいぜいアルバムの中に自作の曲を1曲収録させてもらえるかどうかというところであった。実際に当時のジョージの作曲能力ではそれが限界であったとも言えるのだが,『ノルウェーの森』以後インド音楽に興味関心を示すようになった彼は,その後も音楽だけではなくインドの音楽・思想など文化全般に傾倒を深め,『ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー』ではインド人ミュージシャンを起用して完全なインド音楽を追求した。 リンゴはこの時期には自作の曲はまだ発表していないが,カントリー・ミュージックを愛しアルバム中1曲はボーカルを担当していた。 これらの音楽的傾向はいまだ“分裂”を呼ぶようなものではなく,この時期彼らの個性はあたかも色とりどりの糸のように絡み合い,極彩色の光を放つ布となっていた。アルバムにおいてはジョンの辛辣さはポールの美しいメロディで中和され,ポールの甘ったるさはスパイスの効いたジョンの作品によってくどさが押さえられ,ところどころに“箸休め”のようにジョージとリンゴの曲が配置され,極上のコース料理となったのである。しかしこの音楽的分化傾向は次の時期にはメンバー間の軋轢を生み,分裂への前ぶれとなってゆくのである。 5 第五期 “完成,そして崩壊の時代”-シングル『レディ・マドンナ』からアルバム『アビー・ロード』の時代 (1968年~70年) この時期に発表されたシングル及びアルバム

1.シングル『レディ・マドンナ/ジ・インナー・ライト』(1968.3.15)

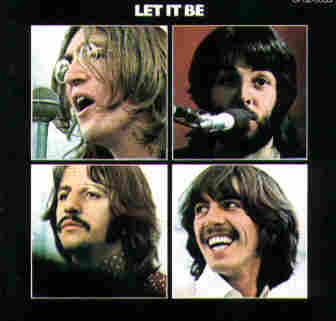

4.アルバム『レット・イット・ビー』 (録音:1969.1~1970.1, 発売:1970.5.8)

5.シングル『レット・イット・ビー』 (同上,発売:1970.3.6)

(1)アップル 1968年2月,ビートルズの4人は,ビーチボーイズのマイク=ラヴや女優のミア=ファーロウらとともに瞑想修業のためインドのマハリシのもとへ向かった。しかし,この修業は彼らの期待を大いに裏切り,マハリシの俗物性を見限った彼らは最終的にマハリシのもとを去りスタジオへと戻って行った。(しかし,ジョージはインド人シタール奏者,ラヴィ=シャンカールに師事するなどさらにインド音楽への傾倒を続け,この時期に発表された『ジ・インナー・ライト』もまたまったくのインド音楽であった。) 新たな展開を開始した彼らにとって最初の仕事は,彼ら自身の会社“アップル”の設立であった。アップルは音楽だけでなくあらゆる芸術を志す野心家に門戸をひらき,その活動を援助するという崇高な目的を掲げたが,結局彼ら自身の音楽以外にはほとんど成果をあげなかった。そして,そのアップルの最初の仕事として発表されたのが,シングル『ヘイ・ジュード/レヴォリューション』,アルバム『ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)』であった。 この両者に言えることは,一種の“原点回帰”であった。『リヴォルヴァー』『サージェント・ペパー』と電子楽器や最新の技術を駆使して“前衛的”な音楽制作に挑戦し続けていた彼らが,ここにおいて“シンプルではあるが美しい曲・聴く者に無条件で感動を与える曲”を創るという音楽の原点に立ち戻った。『ヘイ・ジュード』はポールのピアノ弾き語りから始まるなんら奇をてらったところのない“普通の”バラードナンバーであるが,そのメロディの美しさはビートルズ・ミュージックの頂点を極め,実際に発売直後に全世界で1000万枚のシングルレコードを売り上げるという彼ら最大のヒット曲となった。 『ヘイ・ジュード』は,ポールが両親の離婚問題で揺れるジョンの息子ジュリアンに贈ったと言われる曲であるが,そこには中期ビートルズに特徴的に見られた凝りに凝った電子楽器の使用やテープの逆回転などの絢爛豪華な“音楽絵巻”は影をひそめ,シンプルでストレートなバラードに仕上がっている。B面となったジョンの『レヴォリューション』もディストーションの効いたエレクトリックギターをフューチャーしたストレートなロックナンバーで,(歌詞の面は別にしても)『プリーズ・プリーズ・ミー』の時代へ回帰したような印象を受ける。そして,その傾向は次のアルバム『ザ・ビートルズ』にも引き継がれて行く。 『ザ・ビートルズ』はその真っ白いアルバムジャケットから通称『ホワイト・アルバム』と呼ばれるが,シンプルでストレートな佳曲に満ちあふれたアルバムである。しかしながら,シンプルな中にも曲目構成はバラエティに富み,『バック・イン・ザ・USSR』『バースデイ』(ポール)はストレートなロックナンバー,『オブラディ・オブラダ』(ポール)はカリブ海の陽気な音楽カリプソ,『ロッキー・ラックーン』(ポール)はカントリーミュージック,『ヤー・ブルース』(ジョン)はブルース,『レヴォリューション#9』(ジョン)は完全なミュージック・コンクレートなど,特にポールを中心に百花繚乱の名曲集であった。 しかしその裏でビートルズの個々の音楽性は完全に分裂し,そこに聞こえてくる曲はもはや“ビートルズの曲”ではなく誰の耳にもジョンの,ポールの,ジョージの曲であると分かったのである。ポールはしばしばリンゴを追いやり,自らがドラムセットの前に陣取り,それまでジョンとポールの蔭に隠れて才能を発揮させることのできなかったジョージは,自らのリーダーシップを誇示するために,自らの曲『ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス』においてはリードギタリストにエリック=クラプトンを指名している。さらにこのアルバム全体を通して見えるものは,ブライアン=エプスタインの死後舵取りを失い,新たな方向性を模索して苦悩するビートルズの姿である。 このアルバムはロックアルバムとしては珍しい2枚組のLPとなったが,実際には『ワイルド・ハニー・パイ』や『ホワイ・ドント・ウィー・ドゥ・イット・イン・ザ・ロード』のように,素材だけを提示した未完成な曲も多く,8分以上に及ぶ無機的音素材集『レヴォリューション#9』に至っては,いかに芸術期実験とはいっても,この曲が収録されたこと自体ジョージ=マーティンのリーダーシップも及ばなくなり迷走するビートルズの姿をかいま見させる。 (2)ゲット・バック このようなビートルズの分裂傾向に最も危機感を抱いていたのはポールであった。 “バンド”というものを重視し,ファンに対するサービス精神旺盛な彼は,あくまでもライブ活動を中心としたバンド活動にこだわり,メンバーに対してさまざまな形での公演活動の再開を提案した。しかし,混乱と喧騒を嫌った他の3人にことごとく拒否され,ようやく「新曲のレコーディング風景を映画に撮影する」と言うコンセプトのみが実施に移された。こうして始まったのが,いわゆる「ゲット・バック・セッション」である。 この模様は後に映画『レット・イット・ビー』として発表されたが,そこで彼ら(特にポール)が目指したものは,“オーバーダビングを廃しデビュー当時のライブバンドの精神に立ち戻って,シンプルかつストレートなロック=アンド=ロールを演奏する”という原点回帰であった。そのため,音が薄くなるのを恐れた彼らは,ハンブルク時代以来の友人である黒人キーボードプレーヤー,ビリー=プレストンをゲストに迎え,だだっ広いトゥイッケンハイム映画スタジオへこもったのである。そしてここでは彼らのルーツとなった,50年代のロック=アンド=ロール・ナンバーやデビュー以前に書かれたレノン=マッカートニーの曲『ワン・アフター・909』などが楽しげに演奏されるとともに,『レット・イット・ビー』や『ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード』などの新曲がレコーディングされた。 しかし,普段のアビー・ロード・スタジオとはまるっきり環境の違う映画スタジオにおいて彼らのストレスは蓄積し,ささいなことで衝突が繰り返されるようになった。さらにそれに輪をかけたのが,小野洋子の存在であった。 (3)小野洋子 小野洋子はジョンと愛人関係に入ると同時に,それまでのメンバー間の不文律を破り公然とレコーディングスタジオ内に入り込み,ジョンのそばを片時も離れないようになった。しかし,彼女の存在は他の3人にさらに大きなストレスを与え,このような雰囲気の中で,結局この「ゲット・バック・セッション」のレコーディングテープと映画フィルムはしばらくお蔵入りしてしまうことになった。 なお,このテープはやがてアメリカ人の辣腕音楽プロデューサー,フィル=スペクターの手によってアルバム『レット・イット・ビー』という形で日の目を見るが,スペクターは“ウォール・オブ・サウンド”と称される豪華なオーケストレーションを駆使するプロデューサーとして知られ,そこにある音楽は“原点に返る”というポールの意図とまったく反した“絢爛豪華な”ものになってしまったのである。 ちなみにポールはこのとき自作曲『ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード』につけ加えられたオーケストレーションとコーラスに激怒し,それを支持した他の3人との間のトラブルがビートルズ分裂の一因となったとも言われる。 小野洋子はその後もジョンに有形無形の影響を与え続け,彼女との愛に熱中したジョンはビートルズに対する関心を失い,それが解散の一因となったことは否めない。 (4)レット・イット・ビー 「ゲット・バック・セッション」は決して彼らの意図通りの結果を生み出さなかった。しかし,彼らの音楽魔術はそのような混乱の中からも珠玉の名曲の数々を生み出した。 ビートルズのメンバーにとってはつらい経験となったこのセッションではあったが,それがそのまま彼らの音楽的衰退につながったわけではない。特に映画『レット・イット・ビー』の最後を飾るロンドン,サヴィル・ロウ(ここは洋服屋が多い地域で,日本語の“背広”という語はこの“サヴィル・ロウ”の音訳であると言う説もある)にあるアップルの本社ビル屋上で行われた,いわゆる「ルーフ・トップ・セッション」は,ビートルズのライブ・パフォーマンスの最後の輝きとなった。 ここで演奏されたポールの『ゲット・バック』とジョンの『ドント・レット・ミー・ダウン』は,やがてシングルとして発売され大ヒットを記録するが,その引き締まった演奏と豊かな音楽性からは“解散間近なバンド”というイメージはみじんも感じられない。アルバムの発売に1年も先立って発表されたこのシングル(2曲)は,シンプルなロックナンバーで『ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー/ペニー・レイン』以来のジョンとポールのA・B面が拮抗する名作であった。ここにおいては,当初ポールが意図した“原点回帰”が見事に成功し,ビートルズはやはり優れたロック・アンド・ロール・バンドであったのだということを再認識させてくれる。 しかし,この2曲の持つ意味はただそれだけではなかった。ビートルズはオーバーダビングを廃してシンプルかつストレートなロックに回帰する上で,ひとつの大きな問題に直面していた。それは,いくらなんでも60年代末においてはギター2本とベースそれにドラムスだけではレコードは制作できないということであった。特に,『サージェント・ペパー』のような絢爛豪華なロック絵巻を創造した彼らにとって,もう一度『抱きしめたい』をやることは十分無理があった。そのためゲット・バック・セッションでは,音の薄さを補うためにセッション・ミュージシャンとして,ビートルズのハンブルク時代以来の古い友人,黒人キーボードプレーヤーのビリー=プレストンがレコーディングに参加することになったのである。そして“ザ・ビートルズ・ウィズ・ビリー=プレストン”とクレジットされたこの『ゲット・バック/ドント・レット・ミー・ダウン』は当然のごとく大ヒットしたが,プレストンのこの2曲におけるピアノ・ソロ,及び『レット・イット・ビー』のオルガン・ソロはビートルズの曲に新たな緊張感を与え,この時期のビートルズの音楽の幅を大いに広げることとなった。 前述したように「ゲット・バック・セッション」は,一旦ジョージ=マーティンによって『ゲット・バック』というアルバムに仕上げられる。このアルバムは現在では一部のブートレグで聞くことしかできないが,当初ポールが企画したようなシンプルかつストレートな“疑似ライブ”アルバムであった。しかし,その出来に満足しなかった彼らはそれをお蔵入りにすると,新しいビジネスマネージャー,アラン=クラインは,そのレコーディングテープをフィル=スペクターに手渡したのである。 こうしてこのテープは,レコーディングから多くの紆余曲折を経て,(その後レコーディングされた『アビー・ロード』の発売に半年以上遅れて)アルバム『レット・イット・ビー』として陽の目を見ることとなった。 このアルバムにおいて,(評価はともあれ)未完成で放り出されたテープ群と必死に格闘したフィル=スペクターの努力は買わなければならないだろう。しかし,ここにおいて“オーバーダビングを排しシンプルかつストレートな疑似ライブを行う”という当初の意図は放棄され,スペクターの手によって多くの装飾がなされた。 最も論議を呼んだのは,作者のポールの意図に反して『ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード』につけ加えられた,大げさなストリングスとコーラスであったが,結果としてこのアルバムは,ポール+ジョン=イーストマン対ジョン・ジョージ・リンゴ+アラン=クライン+フィル=スペクターの政治的対決をそのまま音楽的対立に持ち込んだ格好となった。その結果幻のアルバム『ゲット・バック』にあったポールの『テディ・ボーイ』ははずされ,替わりにジョンの『アクロス・ザ・ユニヴァース』が採用されるなど,全体に後者寄りのアルバムとなった。 アルバム全体の雰囲気は曲数が少ないだけ『ホワイト・アルバム』ほど散漫ではないが,『ディグ・イット』『マギー・メイ』などの即興的未完成素材の存在は曲がりなりにも“疑似ライブ”的な雰囲気を残すことに効果があった。しかし“ポール色”を極力薄めようとしたフィル=スペクターの努力にもかかわらず,このアルバムを通して最も光り輝くのはポールの『レット・イット・ビー』『ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード』『ゲット・バック』の3曲であろう。 『レット・イット・ビー』は,ジョンが「ポールは,サイモン&ガーファンクルの『明日に架ける橋』のような曲を作りたがっていた」と言っているように,基本的にローマ=カトリックであるポールが聖母マリア(Mother Mary)と,彼が14歳のときに乳ガンでなくなった母メアリーとを懸詞的に扱いながら,人間の無力さと神の偉大なる摂理をゴスペル調に高らかに歌いあげた名曲である。この曲においては,前述したようにビリー=プレストンのオルガン・ソロがいい味を出しているが,その崇高なまでの宗教的荘厳さのために日本におけるビートルズの最大のヒット曲となった。 『ワインディング・ロード』はポールの意図に反して仰々しいオーケストラがオーバーダビングされたが,やがて彼らの意志と関係なくアメリカでシングルカットされたこの曲は大ヒットを記録した。『ゲット・バック』は例の“ルーフ・トップ・セッション”のラストナンバーとして演奏されたときのテープが(一部?)使用され,最後はジョンの「ありがとう。これでオーディションに受かったかな?」というジョークで幕を閉じるが,この部分は当初のアルバム『ゲット・バック』の制作意図をかいま見させる部分である。しかし,驚くべきことは,人間関係が極端に悪化していたセッションであったにもかかわらず,彼らの音楽には少しの破綻も見られないということである。確かに未完成な素材も存在するものの,レコードデビュー以前に書かれた『ワン・アフター・909』の演奏は『アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア』を彷彿とさせるスピード観を持っているし,『トゥ・オヴ・アス』は(映画『レット・イット・ビー』では一本のマイクを両側からはさんで歌うジョンとポールの姿が印象的であったが)ツアー中のビートルズの懐かしい姿を思い出させる。『アイヴ・ガッタ・フィーリング』は完璧なジョンとポールの共同作業が見られるし,『アクロス・ザ・ユニヴァース』には後の『イマジン』や『マインド・ゲームス』の萌芽が見られる。 このように不幸な生い立ちを持った『レット・イット・ビー』ではあったが,佳曲を集めた名アルバムと評価することができよう。 (5)アビー・ロード アルバム『ゲット・バック』が棚上げされている間に,ポールとジョージ=マーティンは他の3人を再びアビー・ロード・スタジオへ呼び集めた。こうして,彼らの最後のレコーディングとなるアルバム『アビー・ロード』の制作が開始された。しかし,このアルバムはひとつの“奇跡”をもたらした。「ゲット・バック・セッション」で露見した4人の不協和音は誰の目にも明らかになっていたのにもかかわらず,このアルバムはある意味では『サージェント・ペパー』をはるかに越えるビートルズの最高傑作となったのである。 アルバムの冒頭を飾るジョンの『カム・トギャザー』は,古いチャック=ベリーの『ユー・キャント・キャッチ・ミー』の形を借りながら緊張感に満ちあふれた名曲となった。このアルバムは,また,ジョージ=マーティンの最高のレコーディングともなった。60年代末期におけるレコーディング技術の進歩には目覚ましいものがあったが,『カム・トゥギャザー』でポールのたたき出すベースの低音をハイファイ・システムで聞くとき,ステレオ・セットの前に座るどんな人間にも至福の時間がもたらされるのである。 『サムシング』はジョージが初めてシングルのA面を取った曲としても記憶されているが,解散直前にめきめきと作曲能力を高めて来た彼が,そのキャリアにおいて最高の瞬間に達した一曲である。『ヘイ・ジュード』や『イン・マイ・ライフ』などのレノン=マカートニーのバラード代表作(ということは世界ポピュラー音楽史上の最高傑作)と比べても一歩も後へ引くことのないこの曲は,『ヒア・カムス・ザ・サン』とともにジョージの代表作でもあり,ビートルズの,そしてポピュラー音楽史上の代表作ともなった。 『マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー』(ポール)は当初「ゲット・バック・セッション」で制作された一曲であるが,不可思議なムードに満ちあふれ,ビートルズの曲と言うよりはポールのファースト・ソロ・アルバム『マッカートニー』に入っているほうがふさわしい曲のようにも思える。 ポールの『オー・ダーリン』は,ジョンに言わせれば「ポールにセンスがあったなら俺に歌わせていただろうに」と言うように,どちらかと言えばレノン・テイストをもったオールド・ロックである。しかし何よりもこの曲におけるポールのボーカルを聞けば,彼の七色の声(『エリナ・リグビー』と同じ人物なのだ!)に驚かされるとともに,ボーカリストとしての彼の才能にあらためて脱帽するのみである。 『オクトパスズ・ガーデン』はリンゴの作品で,曲としては何の変哲もないポップスである。珊瑚礁のタコのお庭でたわむれる少年少女をテーマにしたところはいかにもリンゴらしいが,鬼気迫るような迫力を持つこのアルバムの中でほっとひと息つける空間を作っている。 『アイ・ウォント・ユー』(ジョン) "I want you. I want you so bad."の単純なフレーズを繰り返すこの曲は,『ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー』や『アクロス・ザ・ユニヴァース』の饒舌さの対極にある。しかし,この曲によって『アビー・ロード』の神性は一層のスポットライトを浴びる。言葉は少ないが,モーツァルトの音楽がその楽譜上の音符の一つ一つが他のものには決して取って代わられない絶対性を持つように,この曲は(かつてのLPの)A面最後の確固たるアンカーとなる。 旧LPレコードA面の鬼気迫る迫力に対して,『ヒア・カムス・ザ・サン』から始まるB面は“ロックの芸術化”のひとつの完成した姿であった。『ビコーズ』では,『ジス・ボーイ』以来のジョン・ポール・ジョージの完璧なコーラスを聞くことができる。そして,圧巻のラストメドレーに突入するのである。 『ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー』に始まって『ジ・エンド』に終わるこのメドレーは,それだけでアルバム1枚を構成するに足るだけの分量と大衆性,そして芸術性を持っている。それを惜し気もなく使うビートルズの度量にはあらためて驚くほかないが,これがビートルズとしての最後のレコードであることを考えると,ラストナンバー『ジ・エンド』の歌う,"And in the end, the love you take is equal to the love you make."という言葉は,余りに多くの示唆を含んでいる。 6 第六期 解散後のソロ活動の時代 (1970年~80年)(1)ジョン=レノン ジョンはビートルズ解散以前から小野洋子とともに『未完成作品第1番/第2番』などの前衛音楽作品集を発表していたが,事実上のソロ処女作アルバムは『ジョンの魂(Plastic Ono Band)』(1970年)である。 ビートルズ解散の前後ジョンは激しい精神疾患に悩んでいたが,アメリカの精神科医アーサー=ヤノフ博士の“プライム・スクリーム(原初の叫び)”療法を知り,その治療を受けることになった。 この治療は,患者とのカウンセリングの中で医者が患者のさまざまな過去のできごとを聞き出し,その中で患者自身さえも忘れていた彼の精神疾患の真の原因になった“事件”を思い出させる。そのおぞましい“事件”を思い出したとき患者は恐怖から激しい叫び声を発するが,それによってカタルシス(浄化)が与えられるというものである。そして,この治療の中から彼の過去の一切の清算として制作されたのが,この『ジョンの魂』であった。 その歌詞はナイフのように研ぎ澄まされ,音楽は痛ましいほどに一切の贅肉をこそぎ落としている。聞くものすべてに鳥肌立たせるこのアルバムは,ジョンの過去への決別宣言でもあった。そして,それを自分に言い聞かせるように,『神』において,彼は今まで自分が信じてきたもの,エルヴィス=プレスリーやボブ=ディランからビートルズさえ否定してゆくのである。 70年代のジョンは洋子とともに一貫して平和運動にか かわり,一種の“平和インターナショナル・ソング”を作り続けてきた。『平和を我らに(Give Peace A Chance)』(1969)は反戦運動の合言葉になり,『イマジン(Imagine)』(1971)は平和を求める民衆の聖歌となった。(アトランタ・オリンピックの閉会式でスティーヴィー=ワンダーがこの曲を歌った。) しかし『マインド・ゲームズ』(1973)を最後に,ジョンと洋子の間の亀裂が始まり,“実験的別居”が始まると,アメリカ西海岸に移ったジョンの生活は荒れ酒びたりの日々が始まった。 しかし,その中で制作された“ポップ”に戻ったアルバム『心の壁 愛の橋(Walls And Bridges)』(1974)は佳曲に満ち,当時アブラがのり切っていたエルトン=ジョンのサポートを受けた『真夜中をつっ走れ(Whatever Get You Through The Night)』は,ソロ初の全米ナンバー1ヒットとなったのである。 彼が数え切れないほどの影響を受けた“ナツメロ・ロック集”『ロックン・ロール』(1975)の発表後,アップル=EMIとのレコーディング契約が終了し洋子との間に待望の息子ショーンが生まれると,彼は現役を引退しいわゆる“主夫”生活に入り子育てに専念することとなった。 1980年にはショーンが5歳になったのをきっかけに音楽活動を再開し,洋子と共同でアルバム『ダブル・ファンタジー(Double Fantasy)』発表し,シングル『スターティング・オーヴァー(Just Like Starting Over)』の大ヒットを生み出した。 しかしちょうどその“スタート”のとき,1980年12月8日,ニューヨークの自宅アパート前で,ハワイから来た元ガードマン,マーク=チャップマンによって射殺されたのである。 (2)ポール=マッカートニー 解散後の4人の中で最も活発な音楽活動を展開しているのは間違いなくポールである。 彼もビートルズとの決別を示すかのように,自らの初のソロアルバム『マッカートニー(McCartney)』(1970)をビートルズの『レット・イット・ビー』にぶつけて発売しようとした。しかし,実際にはこのアルバムは「ゲット・バック・セッション」の中でお蔵入りになった『ジャンク(Junk)』や『テディ・ボーイ(Teddy Boy) 』を含み,“ホワイト・アルバムの第5面”のような作品であった。 その後もポールは毎年のようにシングル,アルバムを発表し続け,常にヒットチャートの上位をにぎわしていた。 しかし,『アナザー・デイ(Another Day)』(1971)や,『マイ・ラヴ(My Love)』(1973)・『007/死ぬのは奴等だ(Live And Let Die)』(1973)などの強力なシングルに比べて,『ラム』や新たに妻のリンダやギタリストのデニー=レインなどを加えて結成された自らのバンド“ウィングズ”を率いて制作した『ワイルド・ライフ』などのアルバムは,すばらしい素材を集めながらも,未完成な印象を免れない。そのため,特異な活動を続けるジョンに比べて評判は今一つであった。 しかし,1973年の『バンド・オン・ザ・ラン(Band On The Run)』はそんな彼の起死回生作となった。 タイトル曲と『ジェット(Jet)』の2大ヒット曲を含むこのアルバムは,ナイジェリアのラゴスを中心にレコーディングされた。しかし,その時のトラブルからメンバーの脱退が相次ぎ,結局自分でドラムをたたかなければならないはめに陥ったいわくつきの作品である。 最も上質のビートルズのアルバムにも比すことができるこのアルバムによりポールは自信を回復し,次々と『ヴィーナス・アンド・マース』(1975),『ウィングズ・アット・ザ・スピード・オヴ・サウンド』(1976)のヒットアルバムを発表し,その集大成として,1976年かつてのビートルズのメンバーとして初めての大規模な世界ツアーを挙行した。 この模様はライブアルバム『ウィングズ・オーヴァー・アメリカ(Wings Over America)』(1976)として聞くことができるが,『イエスタディ』『ブラックバード』『レディ・マドンナ』などのビートルズ・ナンバーを含むこの“オーヴァー・アメリカ・ツァー”を聞くと,やっと居場所を見つけたポールが演奏活動を心から楽しんでいる様子がうかがえる。 その後も1970年代を通して彼の活躍は続き,1977年には『夢の旅人(Mull Of Kintyre) 』を(イギリスで)『シー・ラヴズ・ユー』を上回る史上最高のヒット曲とした。しかし,その後しばらくは低迷の時期が続いた。 (3)ジョージ=ハリスン ビートルズ解散と同時にジョージの才能は一気に花開いた。LPでは3枚組になる大作『オール・シングズ・マスト・パス(All Things Must PAss)』(1970,直訳すれば“諸行無常”の意)ではそれまでジョンとポールの蔭に隠れていた彼の才能は一気に吹き出し,シングルカットされた『マイ・スウィート・ロード(My Sweet Lord)』は解散後のビートルズのメンバーとして初めてのNo.1ヒットを記録した。 この曲は残念ながらアメリカの黒人女性グループシフォンズの『ヒーズ・ソー・ファイン』に酷似しているということで訴えられ,有罪判決をいただいてしまうが,それでもこの曲の大ヒットはソロ・アーティスト,ジョージ=ハリスンの名を世に示した。 また,ボブ=ディラン,エリック=クラプトンらの人脈も多彩で,1971年にはそういった友人たちとともに飢餓で苦しむバングラデッシュのためのコンサートを開催し,また1974年には自らのレーベル「ダーク・ホース」を設立するなど,積極的な音楽活動を展開した。 (4)リンゴ=スター リンゴはビートルズ解散とともに,肩の力を抜いて大好きなカントリー・ミュージックのアルバムを発表するなど悠々自適の生活を始めた。そして,それとともに映画俳優としてのキャリアを発展させて行った。しかし決してロック魂を忘れたわけではなく,1971年には『明日への願い(It Don't Come Easy)』の大ヒットを生んだ。また1973年にはジョン・ポール・ジョージの全面協力を得てアルバム『リンゴ(Ringo)』発表し,『ユーアー・シックスティーン(You Are Sixteen) 』をリバイバル・ヒットさせ,1974年にはアルバム『グッドナイト・ウィーン(Goodnight Vienna)』から,かつてのプラターズの名曲『オンリー・ユー(Only You)』をヒットさせた。 7 第七期 ジョン=レノン死後の時代 (1980年~90年)(1)ジョン=レノン ジョンの死後悲嘆に暮れていた洋子であったが,何とか立ち直るとジョンの未発表曲を集めて『ミルク・アンド・ハニー(Milk And Honey)』(1983)『メンローヴ・アヴェニュー(Menlove Avenue)』(1976)の2枚のアルバムを発表し,前者からは印象的な『グロウ・オールド・ウィズ・ミー(Glow Old With Me)』のヒットが生まれた。 (2)ポール=マッカートニー ポールもまたジョンの死に最も大きな悲しみを受けた一人であった。 その悲しみの中で,彼は1981年国連の要請を受けて「カンボジア難民救済コンサート」を開き,1982年アルバム『タッグ・オフ・ウォー(Tug Of War)』において,プロデューサーとして久々にジョージ=マーティンを迎えた。 彼はここでアメリカを代表する盲目の天才黒人歌手スティーヴィー=ワンダーをデュエット・パートナーに迎え,人種差別の愚かさを歌った『エボニー・アンド・アイヴォリー(Ebony And Ivory)』を大ヒットさせた。彼はこのアルバムの中で,ジョンに対する気持ちを『ヒア・トゥデイ(Here Today)』という『イエスタディ』を彷彿とさせる名曲を歌っている。 その後は(まだ『スリラー』発表前で,あれほどのウルトラ・スーパースターにはなっていなかった)マイケル=ジャクソンと組んで『セイ・セイ・セイ(Say Say Say)』(1984)(アルバム『パイプス・オヴ・ピース(Pipes Of Peace)』より)をヒットさせるなど,あいかわらずチャートの常連であり続けた。それ以後も,レコーディング活動は間が空くようになったが,2度にわたるワールド・ツァーを成功させ,(1990年にはついに日本上陸を果たした。)また,故郷リヴァプール市の依頼を受け『リヴァプール・オラトリオ』を作曲するなど幅広い音楽活動を行っている。 (3)ジョージ=ハリスン ジョージは80年代初頭半ば音楽活動から身を引いたような状態であったが,1987年アルバム『クラウド・ナイン(Cloud Nine)』から『セット・オン・ユー(I Got My Mind Set On You)』を大ヒットさせると活動を再開し,90年代に入るとボブ=ディランやロイ=オービスンらと架空のバンド“トラヴェリング・ウィルベリーズ”を結成,アルバムを発表するなどの精力的な活動を続けていたが,2001年癌のため他界した。 (4)リンゴ=スター リンゴは80年代には音楽的ヒットに恵まれず,ビートルズの解散をめぐる裁判のお陰でかつての印税を手にすることもできず,一時は金に困った時期があり,またアルコール中毒にも苦しんだが,90年代になると気の合う仲間たちを集めて“オールスター・バンド”を結成し来日公演も果たした。 8 第八期 アンソロジーの時代 (1995年以降)

1995年,『BBCライブ』が発表されるころからオフィシャルなビートルズの伝記ビデオを作ろうという試みが本格化し,“アンソロジー・プロジェクト”が開始された。 まず,秋に(日本では大晦日TV朝日系列)縮小版ビデオがテレビで放映され,96年になると,その“サウンド・トラック”ともなるアルバム『アンソロジーⅠ~Ⅲ』が発表された。 このアルバムでは,ビートルズがかつての大ヒット曲をどのような過程で作りあげて行ったかが克明に記録されているとともに,『リーヴ・マイ・キトゥーン・アローン』や『イフ・ユー・ガット・トラブル』『ホワッツ・ニュー・メリー・ジェーン』などのそれまでブートレグでしか聞くことができなかった未発表曲が初めて公式に紹介された。 しかし,忘れてはならないのは『フリー・アズ・ア・バード』と『リアル・ラヴ』の2曲である。 これらの曲は,解散後ジョンが残していたプライベート・レコーディング・テープに他の3人がオーバーダビングを行い,25年ぶりに“ビートルズの新曲”として発表された。当然純粋な“ビートルズ・ナンバー”ではありえないが,ファンにとっては最高のプレゼントとなった。 1996年末には『アンソロジー』の完全版ビデオのリリースも完了する。今,“ビートルズ”とファンにとって新たな時代が幕を開けた。 終わりにビートルズの音楽について書くと言ってこの小文を始めてはみたものの,そこにはかなりの苦労もあった。結局,常に手もとに置いてあった参考書は,『ビートルズ全曲解説』(ティム=ライリー 著 岡山徹 訳 東京書籍)と,『ビートルズ事典』(香月利一 編・著 立風書房)であったが,それらの書物を参考にすればするほど,この文章から自分自身の意見や最初にビートルズの曲を聴いたときの感動が希薄になってゆくし,参考書に目を通さなければ不正確で不完全な記述になる恐れがある。その中で,ある程度時間を気にしながら書き上げたために錯誤や重大な見落とし等が多々あると思われる。読者の方でお気づきの点があれば,ぜひメールでお知らせいただければ幸いである。 この文章は,ビートルズのことを余りよく知らない方にはちんぷんかんぷんであろうし,筋金入りのビートルマニアならそんなことは百もご承知という事実の羅列であろう。しかし,それこそが私のねらいでもある。“みんな知っていることを,仲間内でこっそり話し合ってみたい”そんな気持ちで書いた文章だと思っていただければ嬉しい。 解散後の“元ビートルズ”についてはもう少し詳しく書くべきでも,あるいはまったく書かないべきでもあったかもしれない。大変中途半端な記述になったが,もとより,この文章は新事実の発見を告げるスクープでも“ビートルズ学”に寄与する論文でもなく,ただ一人のビートルマニアの徒然草である。そうお考えになれば,まずい文章も不確実な記述も許して頂けるのではないか。 なおこの文章は基本的には1996年までに記述したものであるため,それ以後のことに関しては断片的にしか書いていない。最近のビートルズ関係の大きな話題といえば,何と言っても2009年の全CDのリマスターである。とにもかくにも,いつまでたっても話題の尽きない4人である。心配しなくても,これからもまだまだ多くの話題を提供してくれることであろう。 そんなふうに楽観的に考えて筆を置くことにする。 |